校地協同“破圈”記:西咸新區與西安交大讓科研“寶藏”惠及產業民生

2025-11-04 17:33:21 來源:各界新聞網

“以前企業想測材料微觀結構,要么花千萬買設備,要么等外地實驗室排期;現在在西咸新區創新港,當天預約就能用頂尖儀器,還能拿到專業數據分析報告。”西安思摩威新材料研發負責人的感慨,道出了西咸新區校地協同創新的實效。10月31日,中央及省市級媒體在西安市宣傳部帶領下走進西咸新區秦創原總窗口,見證西安交通大學與西咸新區如何打破“校地壁壘”,讓實驗室里的科研設備、技術成果,變成服務產業升級、惠及民生的“實物”,為西安高質量發展注入創新動能。

從“藏器于校”到“共享惠企”:2.84億“科研工具箱”破解企業研發痛點

在中國西部科技創新港18號樓,西安交通大學大型儀器設備共享實驗中心內,飛行時間二次離子質譜儀、冷凍透射電鏡等尖端設備低鳴運轉,工程師們緊盯屏幕分析數據——這片1.2萬平方米的空間,藏著破解中小科技企業“創新攔路虎”的密鑰。

“高校設備以往多是‘自用獨享’,很多千萬元級儀器每年閑置大半時間;而企業尤其是中小企業,卻因買不起、用不上高端設備延緩研發。”西安交通大學大型儀器設備共享實驗中心副主任李瑩坦言,中心成立之初就瞄準這一矛盾,整合微區分析、無機成分分析等四大功能板塊的101臺(套)尖端設備,總價值達2.84億元,打造覆蓋材料研發全鏈條的“科研工具箱”。如今,這里不僅有西部唯一的真空互聯平臺、西北首臺冷凍透射電鏡,設備年均運行超2000小時,2024年更累計為154家企業、1049個課題組提供3.73萬人次測試服務,測樣量達17.8萬件。

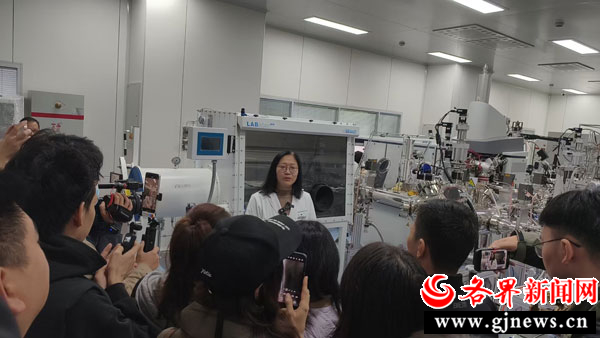

“不只是開放設備,更要幫企業解決實際問題。”中心分析測試中心高級工程師劉佳梅分享服務案例時提到,西安思摩威研發柔性OLED封裝膠時,因不清楚耐水性差的根源找上門,“我們用X射線光電子能譜儀分析膠層表面元素,發現羥基含量過高,隨即建議調整固化工藝,現在他們的產品已用在手機折疊屏上。”她透露,團隊常遇到“帶著問題來,說不清要測啥”的企業,此時34人“博士軍團”(19名博士、8名高級工程師)的價值便凸顯——不僅能操作設備,更能“翻譯”產業需求,提供“檢測方案設計-數據解讀-標準認證”全流程服務。

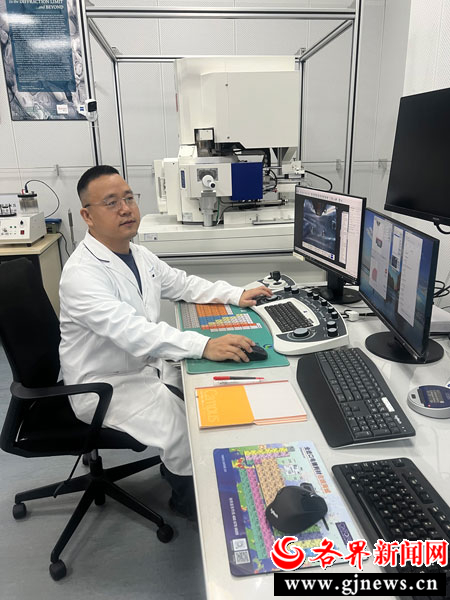

中心分析測試中心工程師任子君,日常聚焦無機成分精準檢測,她參與的“5N高純金屬痕量雜質定量分析”項目,為陜西鎂產業標準樣品研制提供了關鍵數據支撐。“很多企業研發新材料,需要精確到ppm級(百萬分之一)的雜質檢測數據,這直接關系到產品是否能達到行業標準。”任子君表示,依托國家檢驗檢測機構資質認定(CMA)的權威背書,中心出具的報告已成為企業產品認證、市場準入的“信任憑證”,至今已助力百余家企業突破技術瓶頸。

據介紹,該中心已獲批國家發改委區域公共技術服務平臺、省級科技資源共享平臺。依托這些優勢,中心還在全國率先開展環境4類新污染物檢測技術研究與實際監測,為地方生態治理提供決策依據;支撐的鈣鈦礦太陽能電池、高純鎂材料研究,更登上國際頂級期刊《自然》。“我們要讓設備從‘科研擺設’變成‘創新利器’。”李瑩強調。

從“技術沉睡”到“成果落地”:校地協同激活創新“乘數效應”

不止于儀器共享,西咸新區與西安交大的校地合作,更延伸到科技成果轉化全鏈條——從“三項改革”破冰到“先使用后付費”模式創新,從校企聯合研發到“飛地經濟”跨區域落地,讓實驗室里的“論文”加速變成生產線的“產品”。

“以往高校成果‘沉睡’在實驗室,企業想用卻怕擔風險,‘先使用后付費’正好打消了這個顧慮。”作為省內首家試點單位,西咸新區2023年推動金信天鈦與西安理工大學等3個項目落地,經驗獲《人民日報》轉載;2025年升級2.0版本后,僅半年便促成5家企業轉化高校成果,實現合同交易209.5萬元。同步推進的“先投后股”試點更顯成效,兩批次申報市級項目14個(占全市66.7%),爭取資金2400萬元,為成果轉化注入“容錯空間”與“資金活水”。

西安銳磁電子的成長,是校地協同育成果的典型案例。“在‘三項改革’和交大‘6352’孵化工程推動下,我們拿到1000萬元灃西基金支持,新區還幫我們引進華為高管補強團隊、建設中試生產線。”公司負責人介紹,如今銳磁電子研發的高導寬溫鎳鋅產品填補國內空白,2024年營收3000萬元,2025年與吉利汽車達成合作后,營收預計突破1億元。

更值得關注的是,這種協同已從“單點突破”轉向“集群發展”。在西咸新區曹家灘創新中心,國電南瑞與西安交大聯合建設的電網及新能源數字智能項目加速推進,總投資超1億元,預計聚集450名高層次研發人員;正泰集團與交大打造的“兩院一園一基金”模式,累計授權專利103項,孵化“可控沖擊波高端裝備產業化”成果。“高校研發+企業轉化+地方賦能,三方優勢疊加才能讓創新鏈與產業鏈深度綁定。”西部科技創新港建設聯席會議工作專班綜合組組長、西咸新區灃西新城創新港管理服務部副部長胡偉表示,新區還通過“三池一機制”(人才池、資金池、項目池)推動校地人才合作,自2023年以來已引進高層次人才116名,落地項目43個,“我們既要讓高校人才‘引得進、留得住’,也要讓企業‘找得到資源、用得好服務’。”

從“校地壁壘”到“生態共榮”:培育新質生產力的“西咸樣本”

“校地合作不是簡單‘搭對子’,而是要構建‘需求牽引研發、研發反哺產業’的良性生態。”西部科技創新港建設聯席會議工作專班綜合組組長、西咸新區灃西新城創新港管理服務部副部長胡偉指出,新區圍繞儀器共享、成果轉化、人才培育打出“組合拳”——為企業提供最高50萬元設備使用補貼,讓科研資源“就近取用”;推動西安交大技術經理人學院建設,培育4800余名專業人才打通轉化“鏈路”;全國首創技術交易信用貸、發行首批科技創新債券,為科技企業注入金融“活水”。

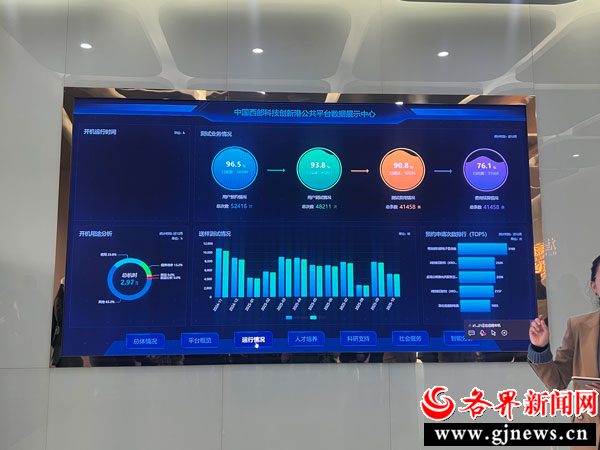

中心工程師曹智長期負責設備運維與技術升級,他參與建設的“大型儀器設備物聯共享系統”,實現了設備運行狀態實時監控、預約使用智能調度。“以前企業預約設備需要線下反復溝通,現在通過系統能實時查看設備空閑時間,測試數據也能在線傳輸,整體效率提升了30%以上。”曹智透露,未來系統還將接入更多高校設備資源,打造“全省一盤棋”的儀器共享網絡,讓科研資源流動更高效。

未來,這種創新生態還將進一步升級。“我們正構建‘好醫生’式在線服務平臺,整合全省科研設備與專家智力,把企業的綜合技術難題‘翻譯’成儀器可實現的服務方案。”中心還將聯合科研團隊研發高通量掃描電鏡,打破國外技術壟斷,同時為超視計、恒光智影等國產儀器廠商提供“試用推廣”機會,助力“中國制造”向“中國智造”升級。

“高校是城市創新的‘智慧富礦’,校地協同就是要讓這份‘寶藏’真正‘挖得出、用得好、見實效’。”西咸新區相關負責人表示,未來將持續完善創新生態,讓校地協同的“乘數效應”不斷釋放,為全國校地融合發展提供可復制、可推廣的“西咸經驗”。(張楚翌)

編輯: 孫璐瑩

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870