“黃河之畔守護綠意”2025年生態文明建設宣講示范活動走進渭南市

2025-09-26 10:15:47 來源:各界新聞網

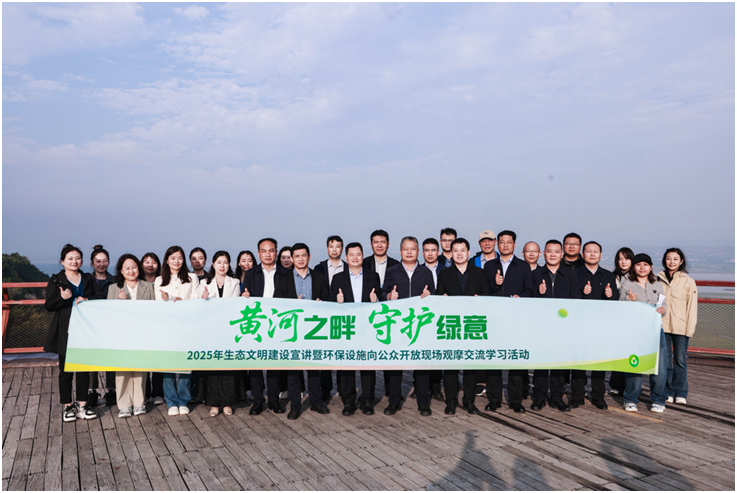

金秋九月,黃河西岸層林盡染,碧波蕩漾。2025年9月22日至24日,由陜西省生態環境廳指導,陜西省環境保護宣傳教育中心主辦,渭南市生態環境局協辦的“黃河之畔守護綠意”2025年生態文明建設宣講暨環保設施向公眾開放現場觀摩交流學習活動走進渭南市。陜西省生態環境廳二級巡視員宋秋光出席活動。

本次活動匯聚生態環境領域專家、全省各地市生態系統相關負責人、渭南相關企業代表及陜西省媒體代表,通過實地觀摩與理論宣講相結合的形式,全方位展現陜西在黃河流域生態保護與高質量發展中的積極探索與顯著成效。

實地觀摩:四大點位解鎖黃河流域生態治理“陜西樣板”

“峰巒如聚,波濤如怒,山河表里潼關路。”潼關縣位于秦、晉、豫三省交界,黃、渭、洛三河交匯處,山水林田湖草沙構成了完整而鮮活的生命系統,同時承載著黃河、秦嶺兩大國家重要生態屏障,在黃河流域高質量發展“重在保護,要在治理”中具有舉足輕重的地位和作用。

活動首日,觀摩團一行來到潼關博物館,通過豐富的歷史資料和生態展陳,了解黃河流域環境演變與保護歷程,重點考察潼關在生態治理、水土保持和綠色發展中的創新實踐與歷史經驗,從而清晰看到黃河生態保護的“前世今生”。

隨后,觀摩團走進十里長廊岳瀆公園。作為黃河與秦嶺兩大生態屏障的重要節點,這里南倚華山、北眺黃河,“岳瀆相望”的獨特景觀與植樹造林、濕地生態修復成果交相輝映。觀摩團成員實地考察植被恢復與濕地保護情況,深刻體會潼關打造沿黃流域“生態明珠”的實踐力度。

(渭南·十里長廊岳瀆公園)

大荔縣冬棗小鎮總站位于黃河流域鹽堿地綜合治理示范區,曾是一片貧瘠的鹽堿地,如今通過耐鹽堿冬棗品種選育、節水滴灌與水肥一體化技術應用,實現了“點堿成金”的生態奇跡。據介紹,園區采用“政府扶持建園、合作社統一管理、農戶分戶經營”的創新管理模式,不僅完成5萬畝規模化種植,還建成中國棗文化博覽園等特色景點,2024年冬棗產值突破3.8億元,人均收入超過4萬元,成為黃河流域生態環境改善后“綠水青山就是金山銀山”的生動樣本,讓觀摩團成員切實感受到生態農業與鄉村振興融合發展的強勁動力。

(大荔·萬畝冬棗產業園)

當日下午,觀摩團抵達韓城市沿黃公路黃河光景臺。登臺遠眺,黃河濕地生態修復成效顯著,沿黃生態護岸堅固挺拔,水土保持工程有序推進。據了解,沿黃觀光路巧妙地將司馬遷祠、韓城古城等特色人文景觀與花椒主產區、周邊村鎮串聯,共同構建生態旅游與特色農產品出村的“黃金通道”,直觀展現黃河流域生態保護與高質量發展協同并進的生動圖景。

理論宣講:專家領航共探黃河流域生態保護“創新路徑”

9月24日會議開始前,觀摩團一行赴陜西龍門鋼鐵有限責任公司開展現場觀摩。通過實地走訪龍鋼展覽館、超低排放集控中心、智能環保管理大廳、水處理中心、五號高爐,觀摩團深入了解了企業在生態環境治理與綠色轉型方面的創新實踐與成效。

隨后,國家重點學科“人口、資源與環境經濟學”學科帶頭人馬中教授圍繞《黃河流域生態環境保護和高質量發展》主題作專題宣講。他結合自身參與的國家級重點研究項目成果,系統闡釋了生態保護與經濟發展的辯證關系,分析了黃河流域生態治理的關鍵技術路徑,并就陜西段黃河流域生態保護的現狀提出了具有針對性和操作性的專業建議。

在互動交流環節,參會代表積極發言,把觀摩學到的好經驗、宣講領悟的好思路相互分享,共同探討如何將其轉化為推動工作的實際工作舉措,進一步引導社會各界攜手守護黃河母親河,為建設天更藍、山更綠、水更清的美麗陜西和美麗中國貢獻陜西智慧與力量。

此次宣講觀摩活動,既是對生態文明理念的深化學習,也是陜西省上下聯動、共探綠色發展新路徑的重要實踐。近年來,陜西省堅持把黃河流域生態保護作為高質量發展的基準線,牢牢把握重在保護、要在治理的戰略要求,健全完善區域協同治理機制,深入推進污染防治和綜合治理,積極推動綠色低碳轉型,生態環境質量持續向好,黃河干流陜西段連續三年達到Ⅱ類水質。未來,陜西將繼續踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,凝聚更多社會力量,以更高標準、更嚴要求、更實舉措守護黃河安瀾,持續繪就黃河流域生態保護和高質量發展的美麗畫卷。

陜西省環境保護宣傳教育中心、全省各地市生態系統相關負責人、在地企業代表、陜西省媒體代表以及生態環境領域有關專家共60余人參加活動。

編輯: 孫璐瑩

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870