探秘第三極!第二次青藏科考新成果發(fā)布

2025-11-20 00:25:12 來源:新華網(wǎng)

新華社拉薩11月19日電題:探秘第三極!第二次青藏科考新成果發(fā)布

新華社記者李華、李鍵、潘一景

青藏高原,地球第三極,蘊藏著地球生態(tài)環(huán)境的無窮奧秘。

規(guī)避川藏交通廊道沿線97%以上的山地災(zāi)害、6次成功預(yù)警冰崩堵江等自然災(zāi)害……11月19日,第二次青藏科考綜合集成“十大應(yīng)用成果”在拉薩發(fā)布,向世界展示中國青藏高原科考的系列成果。

第二次青藏科考有哪些“應(yīng)用成果”?

自2017年8月第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究啟動以來,我國組織3000多個科考分隊次、30000多人次進行青藏高原全域科考。

中國科學(xué)院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟發(fā)布了第二次青藏科考綜合集成十大應(yīng)用成果,涵蓋生態(tài)保護、災(zāi)害防控、資源能源調(diào)查、碳收支核算等關(guān)鍵領(lǐng)域,其中包括:

全過程科學(xué)支撐青藏高原生態(tài)保護立法;建成地球系統(tǒng)綜合觀測與預(yù)警平臺;提出青藏高原國家公園群建設(shè)與自然保護地體系優(yōu)化方案;創(chuàng)新多年凍土區(qū)災(zāi)害防控技術(shù)等。

科考人員普遍認為,是否服務(wù)于我國經(jīng)濟社會發(fā)展,是否立足于保障人民生命安全,是否為青藏高原生態(tài)文明高地建設(shè)做貢獻,是衡量第二次青藏科考成果轉(zhuǎn)化的重要標準。

以建成的地球系統(tǒng)綜合觀測與預(yù)警平臺為例,目前已經(jīng)建成雅江色東普冰崩堵江災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、中尼邊境次仁瑪錯冰湖潰決災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、拉薩河保護修復(fù)治理地球系統(tǒng)科考平臺。“我們建立這些災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警體系,成功實現(xiàn)了6次預(yù)警。”姚檀棟說。

在前期科考成果的基礎(chǔ)上,第二次青藏科考隊繪制了川藏交通廊道沿線斷裂分布圖,建立了川藏交通廊道氣象災(zāi)害監(jiān)測體系。科考評估了川藏交通廊道災(zāi)害本底,包括52個控制性災(zāi)點風(fēng)險評估,規(guī)避97%以上的山地災(zāi)害,優(yōu)化廊道線路400公里以上,為應(yīng)對川藏交通廊道地形復(fù)雜、災(zāi)害頻發(fā)提供監(jiān)測支撐。

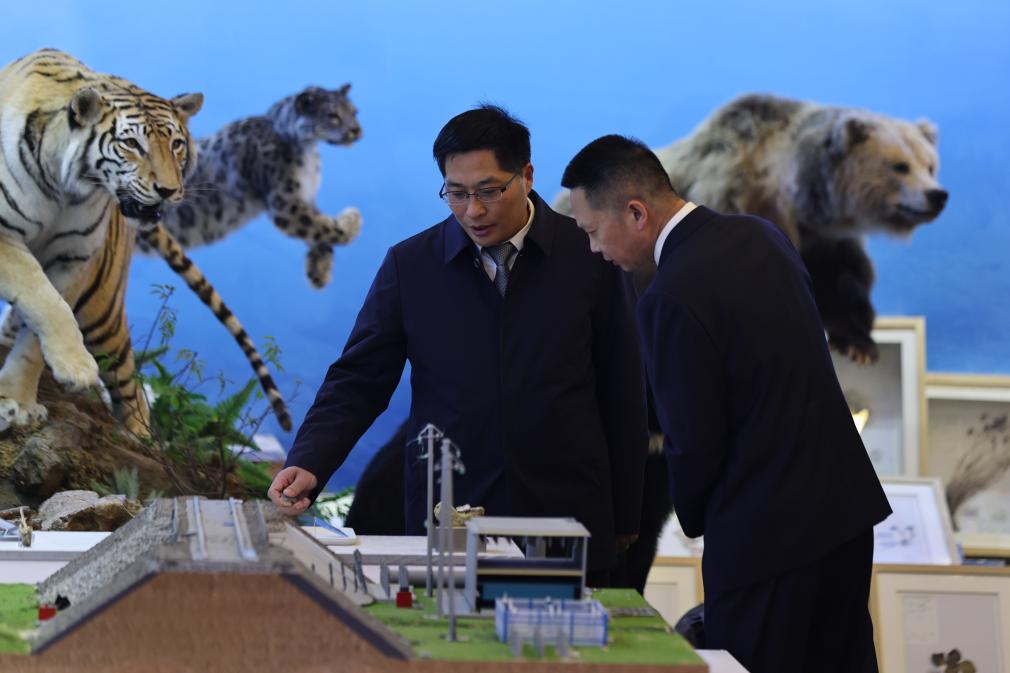

11月19日,中國科學(xué)院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟(左一)在發(fā)布會前向與會嘉賓介紹第二次青藏科考“十大應(yīng)用成果”展。新華社記者姜帆攝

第二次青藏科考有哪些突破性成果?

青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,發(fā)布會上,提出亞洲水塔突破性成果,集中在三大核心新認知。

這三大新認知是:發(fā)現(xiàn)當前青藏高原呈現(xiàn)出變暖、變濕、變綠、變暗趨勢,這一變化已持續(xù)數(shù)十年并將延續(xù)至21世紀中后期;發(fā)現(xiàn)亞洲水塔供水能力顯著增強。過去40年,長江源、瀾滄江源等主要流域徑流持續(xù)增加,預(yù)估本世紀末外流區(qū)徑流量增幅最高可達49%,為我國及下游20多億人口的水資源保障提供重要支撐;揭示了亞洲水塔“冰—水—氣”劇變及其冰凍圈災(zāi)害鏈式風(fēng)險,預(yù)計未來冰崩和冰湖潰決洪水風(fēng)險將達到當前的3倍。

此次青藏科考成果還系統(tǒng)闡述了關(guān)于青藏高原環(huán)境轉(zhuǎn)型的新認識。研究表明,青藏高原經(jīng)歷了三次重要環(huán)境轉(zhuǎn)型:山海翻轉(zhuǎn)與差異隆升驅(qū)動季風(fēng)北進和暖濕海洋水汽輸送,推動第一次環(huán)境轉(zhuǎn)型;北部隆升與現(xiàn)代高原形成奠定寒旱化和三極聯(lián)動格局,促成第二次環(huán)境轉(zhuǎn)型;全球變化與人類活動造成高原暖濕化和暗綠化,驅(qū)動第三次環(huán)境轉(zhuǎn)型。

科考團隊認為,新環(huán)境轉(zhuǎn)型為青藏高原宜居發(fā)展帶來新機遇:亞洲水塔供水能力增強,支撐國家水資源保障和水安全戰(zhàn)略;碳匯能力增強,助力國家雙碳目標實現(xiàn);生物多樣性服務(wù)人類潛力增強,保障生物資源可持續(xù)利用。但同時,新環(huán)境轉(zhuǎn)型也給宜居發(fā)展帶來亞洲水塔失衡與冰凍圈災(zāi)害、生態(tài)系統(tǒng)失衡與生態(tài)破碎化等風(fēng)險。

這些發(fā)現(xiàn)為我國水資源戰(zhàn)略提供了科學(xué)支撐。未來,科考團隊將進一步完善災(zāi)害預(yù)警體系和水資源調(diào)控方案,守護好亞洲水塔。

在生物多樣性方面科考有哪些新發(fā)現(xiàn)?

第二次青藏科考在生物多樣性方面獲得系列令人驚喜的發(fā)現(xiàn),比如,回聲定位哺乳動物新類群豬尾鼠,鳥類遷徙獲得遺傳記憶……

“過去我們認為只有蝙蝠和海豚等少數(shù)動物具有回聲定位能力,而豬尾鼠的發(fā)現(xiàn)打破了這一認知邊界,這是哺乳動物中發(fā)現(xiàn)的新的回聲定位類群,對理解動物感知系統(tǒng)的進化具有重要意義。”中國科學(xué)院院士孫航說。

此外,科考人員發(fā)現(xiàn)鳥類的遷徙路線并不完全依賴后天學(xué)習(xí),而是可以通過遺傳記憶傳遞,這種遺傳記憶實際上映射了地質(zhì)歷史的變遷。這一發(fā)現(xiàn)為解釋鳥類如何世代相傳遷徙路線,理解生物行為與地質(zhì)演變的關(guān)系提供了全新視角。

11月19日,與會嘉賓在參觀第二次青藏科考“十大應(yīng)用成果”展。新華社記者姜帆攝

科考還發(fā)現(xiàn)大量生物新種、新紀錄:曾一度被認為滅絕的墨脫百合、貢山綠絨蒿、中甸半脊薺等植物,再次回歸人們視野,雪豹、云豹、孟加拉虎、豺等珍稀動物的身影,也在野外鏡頭中頻繁出現(xiàn)。

“這些發(fā)現(xiàn)的意義,不僅在于填補科學(xué)空白,更重要的是揭示了青藏高原作為‘生物多樣性博物館’和‘北半球物種搖籃’的獨特地位。”孫航說。

步履不停,探索不止。未來,青藏高原的神秘面紗將繼續(xù)揭曉。

策劃:陳芳

記者:李華、李鍵、潘一景

統(tǒng)籌:周立民、謝良、郭寶江

新華社國內(nèi)部出品

編輯: 陳戍

以上文章僅代表作者個人觀點,本網(wǎng)只是轉(zhuǎn)載,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)、稿酬問題,請及時聯(lián)系我們。電話:029-63903870

以上文章僅代表作者個人觀點,本網(wǎng)只是轉(zhuǎn)載,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)、稿酬問題,請及時聯(lián)系我們。電話:029-63903870